消毒后内镜的微生物监测需从采样时间、采样方法、检测方法、结果判定四个核心环节严格把控,具体流程及要点如下:

一、采样时间

必须在消毒后、使用前进行采样,避免储存或操作环节的污染。若怀疑医院感染与内镜诊疗操作相关,需立即采样检测致病性微生物。

二、采样方法

根据内镜类型(如胃镜、肠镜、支气管镜等)及结构特点,选择以下方法之一:

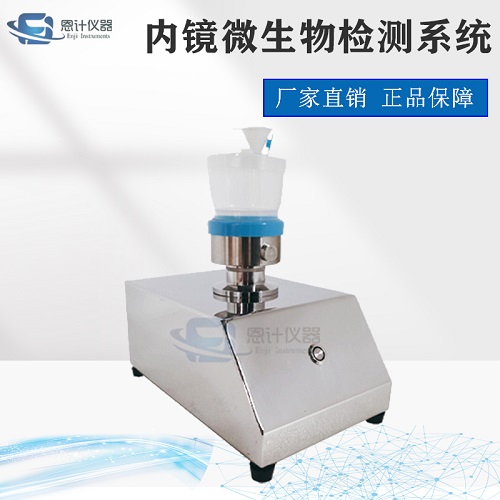

滤膜法(推荐方法)

操作:用无菌注射器抽取50ml含中和剂的洗脱液(如磷酸盐缓冲液),从活检口注入冲洗内镜管路,全量收集洗脱液送检。将洗脱液充分混匀后,取1ml接种平皿,剩余液体用内镜微生物检测仪滤膜过滤浓缩,将滤膜接种于营养琼脂平板上培养。

适用场景:管腔内壁微生物检测,如十二指肠镜、胃镜等。

优势:提高标本菌群浓度,提升检出率,尤其适用于低污染水平样本。

棉拭子涂抹法

操作:用浸有含中和剂的无菌棉拭子,从镜头至镜身反复涂擦,同时转动棉拭子,剪去手接触部位后投入5ml含中和剂的生理盐水试管中送检。

适用场景:内镜外表面或活检通道开口处微生物检测。

三、检测方法

培养条件

将接种后的平皿置于36℃±1℃恒温箱中培养48小时,观察菌落形态。

计数规则

滤膜法可计数时:菌落总数(CFU/件)= 平行平板平均菌落数(m) + 滤膜菌落数(mf)。

滤膜法不可计数时:菌落总数(CFU/件)= 平行平板平均菌落数(m) × 50(稀释倍数)。

示例:若平行平板菌落数为102和80,滤膜菌落数为20,则总菌落数 = (102+80)/2 + 20 = 111 CFU/件。

四、结果判定

根据《软式内镜清洗消毒技术规范》(WS 507-2016)及《医院消毒卫生标准》(GB 15982-2012):

消毒后内镜:细菌菌落总数 ≤ 20 CFU/件。

灭菌后内镜:无菌生长(即未检出任何微生物)。

不合格处理:若检测结果超标,需立即重新清洗、消毒或灭菌,直至合格后方可使用。

五、监测频率与抽检规则

消毒内镜:每季度至少进行1次生物学监测。

灭菌内镜:每月至少进行1次生物学监测。

抽检比例:

内镜数量 ≤ 5条时,每次全部监测;

内镜数量 > 5条时,每次抽检数量 ≥ 5条(或按25%比例轮换抽检)。

六、关键注意事项

中和剂选择:根据消毒剂类型(如戊二醛、过氧乙酸)选择对应中和剂,确保消毒剂残留被完全中和,避免影响检测结果。

对照实验:设置未清洗消毒的内镜作为对照,验证清洗消毒流程的有效性。

设备维护:定期检查消毒设备性能(如清洗剂浓度、循环水质量),确保设备正常运行。

储存环境:内镜储存柜需定期清洁消毒,柜内空气细菌菌落总数 ≤ 4.0 CFU/(皿·5min),物体表面微生物数量 ≤ 10.0 CFU/cm²。

七、技术优势与推荐

滤膜法相比传统倾注法,能更灵敏地检测低污染水平样本,减少假阴性风险,推荐作为首选检测方法。

自动化采样设备(如微生物检验仪)可提升检测效率,减少人为误差,适合大型医疗机构使用。

通过严格遵循上述流程,可确保内镜消毒效果符合标准,有效预防交叉感染,保障患者医疗安全。

客服1

客服1